この新コンテンツ「住まいの再生と備え」では、「東北の住まい再生」に掲載した情報を少しでも多くの方々にご覧いただくため、一部抜粋してご紹介いたします。

- り災証明書

-

災害による被害を受けた方々に用意されている、さまざまな被災者支援制度。

これらを受けるために必要となるのが「り災証明書」です。

生活の再建に向けて、まずはり災証明書を手に入れましょう。「り災証明書」とは?

り災証明書とは、各種の被災者支援制度を受ける際に必要とされる、「住家(実際に居住に用いられている建物)の被害程度について証明する書類」です。国の基準に基づいて市町村が被災状況の現地調査等を行い、確認した事実に基づいて証明書が発行されます。り災証明書によって証明される被害程度は、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」「床上浸水」「床下浸水」「全焼」「半焼」などで、どれに当てはまるかで、受けられる支援の内容が違ってきます。

り災証明書が必要になる支援制度は?

り災証明書は相手に掲示または提出を求められた時に使用するもので、必要となるかどうかは相手次第となります。例として、過去の災害では次の支援制度においてり災証明書の提出が求められました。

- 給付:被災者生活再建支援金、義援金

- 融資:(独)住宅金融支援機構の災害復興住宅融資、災害援護資金

- 減免・猶予:税、社会保険料、公共料金

- 現物支給:災害に係る住宅の応急修理、公営住宅等の一時的な入居、応急仮設住宅の供与

り災証明書をもらうには?

り災証明書を手に入れるには、お住まいの市町村(市役所・区役所・役場)に申請書を提出し、被災建物を調査してもらう必要があります(図1)。申請書は役所で入手できるほか、各市町村のホームページでもダウンロードできます。申請に必要なものは市町村により異なりますが、おおむね次の通りです

- 申請書

- 印鑑(ない場合は拇印でも可としている地域もある)

- 身分証明書(自動車運転免許証など)

- 被害状況を確認できる写真(可能な場合。ない場合はスケッチやメモがあるとよい)

- 委任状(代理人が申請する場合にのみ必要)

り災証明書の発行状況

今回の震災は広範囲に甚大な被害が及んでいるため、申請から発行までに相当の日数を要する地域が多く、申請の受付をまだ行っていない市町村もあります。地域によっては郵送での申請を受理していたり、混雑をさけるために受付開始直後は整理券を配布して1日の申請受理件数を絞っているところもありますので、確認してみるとよいでしょう。

建物の被害調査については、迅速に被災者支援を実施するために調査方法が簡素化されています。もし判定結果に納得がいかない場合は、再調査を求めることも可能です。

もし、申請の前に住まいを修繕する方は、修繕前の被害状況がわかる写真を複数枚撮影し、修繕費用の「明細書付き」の見積書・領収書を保管しておきましょう。修繕前の被害の程度が確認できないと、場合によってはり災証明書を発行できず、支援を受けられなくなる恐れがありますので、不明な点は市町村に確認しましょう。

応急危険度判定とは別物

よく「り災証明書」と混同するものの一つに「応急危険度判定」があります。 「応急危険度判定」は、都道府県知事が認定した応急危険度判定士が大地震後に発生する余震などによる建物の倒壊、外壁・窓ガラスの落下などの危険性を判定するもので、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的として行われます。判定結果は、「危険(赤色)」「要注意(黄色)」「調査済(緑色)」の3段階で、結果を明記したステッカー(色紙)が建物の見やすい場所に貼られ、そのまま家にいても良いのか避難したほうがよいかなどを判断する目安となります。この応急危険度判定のステッカーでは支援制度を受けることができませんので、必ずり災証明書を発行してもらいましょう。

なお、り災証明書は「建物の資産価値」の観点から、応急危険度判定は「二次災害防止」の観点から建物を調査するため、自宅に応急危険度判定の「危険」や「要注意」のステッカーが貼ってあっても、り災証明書では「破損なし」と判定されることもあります。例として、自分の家が大丈夫でも隣の家が倒壊する危険性があったり、建物自体に大きな損傷がなくても瓦などが落下する危険性があれば、応急危険度判定の「危険」や「要注意」のステッカーが貼られることがあります。

言葉が似ている証明書

福島県内の市町村では、インフラの破壊や原発事故に伴う避難指示による避難者であることを証明する書類として「被災証明書」を発行している地域があります。公営住宅への一時的な入居等のサービスを受ける際に、通常はり災証明書が必要ですが、「被災証明書」があれば同様のサービスを受けられます。詳しくはお住まいの市町村へ問い合わせてください。

同じ「被災証明書」という言葉でも、他県では、住家以外の建物、塀・門扉などの付帯物、動産(車両)や家財などに地震被害を受けたという事実を証明する書類として発行している市町村があります。なかには、「被災届出証明書」「り災届出証明書」と呼んでいるところもあります。

市町村によって呼び名と証明する内容がさまざまであるため、不明な点は市町村に問い合わせてください。※「被災者生活再建支援金」において、通常はり災証明書の提出が必要ですが、東日本大震災では以下の運用緩和を行っています。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせてください。

●長期避難エリアを設定し、その居住地域に住む方について、り災証明書取得を不要化

●り災証明書の代わりに、全壊であることが確認できる写真の添付で可 - 国が進める住まいへの支援

-

震災後、さまざまな生活支援がおこなわれており、仕組みが整えられています。

ここでは、内閣府が発行する「生活支援ハンドブック」をもとに、震災により被害にあわれた方々が必要とする住まいに関する情報を集めました。

随時更新されている情報もありますので、インターネットやラジオ、壁新聞などの情報も併せてご確認ください。ー震災に乗じた悪質商法にご注意くださいー「屋根や住宅設備の点検と称して高額の修理点検代を請求する」など、様々な手口があります。「怪しい」と思ったら警察総合相談電話♯9110(全国共通の短縮ダイヤル)へご相談ください。

定住地を得るまでの流れ

被災者生活再建支援金

災害により住宅が全壊するなど、著しい被害を受けた方々に対して支援金が支給されます。支給額は以下の2つの支援金の合計額になります。具体的なご相談については、各市町村役場にお問い合わせください。

※申請手続きが簡素化されています

- り災証明書:全壊の事実がわかる写真でも可能

- 住民票:提出が困難な場合、口頭で本人確認などできれば可能

- 預金通帳の写し:銀行名、支店名、口座番号がわかれば可能

災害援護資金

災害により住居や家財に被害を受けたり、世帯主が負傷した一定所得以下の世帯に対して、最高350万円が年利3%で融資されます。この場合、最長で5年間借入金の返済が猶予されます。具体的なご相談については、各市町村役場にお問い合わせください。

災害復興住宅融資

被災した住宅の補修・再建資金に対し、住宅金融支援機構が低利で融資します。

■住宅金融支援機構(災害専用ダイヤル)フリーダイヤル:0120-086-353 (9:00~17:00 祝日を除く)被災住宅の無料診断等

よ被災した住宅の補修・再建について、無料の診断・相談を受け付けています。まずは「住まいるダイヤル」までお電話ください。

■被災地専用「住まいるダイヤル」フリーダイヤル:0120-330-712 (10:00~17:00 日祝日を除く)応急修理費用

住宅が半壊し、自ら修理する資力のない世帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要な最小限度の部分を1世帯あたり52万円まで応急的に修理します。具体的なご相談については、各市町村役場にお問い合わせください。

既存の住宅ローンについて

金融庁・財務局は、金融機関に対して、被災者からの貸付条件の変更等の申込みに対し、積極的に対応するように要請しています。既存の住宅ローンのご相談については、まずはお取引金融機関にお問い合わせください。金融機関の相談窓口一覧は、金融庁ウェブサイト及び携帯サイトに掲載されています。

■東北財務局金融相談窓口専用ダイヤルtel.022-721-7078 (9:00~17:45土日祝も可)

- 生活再生における各種の資金について

-

今後の生活再生において想定される、被災された方々への資金の手当には大きく分けて、「ひと」と「もの」について、それぞれ公的な制度と民間制度(自助・共助)があります。

中でも代表的なものを紹介します。1.「ひと」について

※お亡くなりになられた場合〈公的制度〉災害弔慰金…最大500万円を遺族に支給。問い合わせは市町村へ。

遺族年金(基礎年金・厚生年金・共済年金)…問い合わせはお近くの年金事務所、「被災者専用フリーダイヤル」0120-707-118へ。〈自助・共助〉生命保険、共済制度…問い合わせは各保険会社・共済へ。

※ケガなどで入院したり治療を受けた場合〈公的制度〉災害障害見舞金…重度の障害を受けた方に対して最大250万円を支給。問い合わせは市町村へ。

健康保険制度…今回の震災では保険証がない場合でも「氏名」「生年月日」「事業所名」を申し出れば治療を受けることが可能。5月末まで、対象の方は一部負担金などを支払う必要がない措置がとられています。医療費が高額になる場合は「高額療養費制度」、病気やケガで仕事ができない状態で事業主から充分な報酬が出ないときは「傷病手当金制度」などの各種給付制度があります。問い合わせは加入している健康保険を運営している組織(市町村、全国健康保険協会など)へ。〈自助・共助〉生命保険、損害保険、共済制度…問い合わせは各保険会社・共済へ。加入している保険によっては、入院や手術を伴わない治療の場合は保険対象ではない場合が多いです

2.「もの」について

※家や家財道具が無くなった、壊れた場合〈公的制度〉「被災者生活再建支援制度」により、住宅の再建・補修・賃貸住宅入居等に係る負担を軽減するための支援金(最大300万円)があります。また、支援金がもらえない場合でも、災害時の特別融資があります。詳しくは、市町村・都道府県へ。

〈自助・共助〉地震保険・自然災害共済…事故受付は各損害保険会社や各共済へ。

火災保険…火災保険では地震、津波などによって生じた損害は補償の対象となりません。しかし、地震、津波などを原因とする「火災」によって住宅・家財に一定以上の損害が生じた場合には「地震火災費用保険金」として保険金が支払われる場合があります。詳しくは各損害保険会社へ。

災害時用融資制度…災害時の特別な融資を各金融機関で行っており、金利や融資条件などが通常よりも緩和されています。問い合わせは各金融機関へ。

- FPからのアドバイス

-

現在住宅ローンを支払っている方や住まいの修繕・再建を検討中の方へ、ファイナンシャルプランナー(FP)からのアドバイスをいただきました。

佐々木 茂樹 ファイナンシャルプランナー/住宅ローンアドバイザー

tel.011-817-5111

※情報は2011年4月20日現在のものです。地震保険への加入

地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失により、建物または家財が損害を受けた場合に保険金が支払われるものです。原則として火災保険に付帯させなければならず、単独では加入できません。建物と家財はそれぞれで加入する必要があり、建物の場合は、火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲で保険金額を決定します。損害の程度は、全損・半損・一部損の3段階で判断され、それによって補償される金額が変わってきます。

火災保険や地震保険については、保険加入後の事故について対応するため、既存の住宅でも加入することができます。むしろ、新築や家を購入した際の住宅ローンの実行時にローン期間だけ加入していて、その期間が過ぎたら加入していないケースや、現金で購入したため火災保険に加入することを忘れていたケースもあります。現在、全国平均で火災保険加入者の20%程度しか地震保険に加入していないため、この機会に確認してみると良いと思います。住宅ローンの支払い

『家がなくなっても払わなければならないのか』

残念ながら支払いの義務はなくなりません。実際、阪神・淡路大震災の後、二重の住宅ローンを現在も支払っている方が大勢いるようです。

では、家につけている保険でローンを返済できるかどうかということになります。まず、通常の「火災保険」で対応できる保険事故では、ローン締結時にローン残高以上の保険金を付けることを義務付けている金融機関も多いので、建物がなくなっても保険金で支払うことは可能です。一方で「地震保険」については火災保険の保険金の半分までしか補償を付けられないため、ローンが残ってしまう場合もありえます。これは、地震保険自体が、「損害を修復する」という目的ではなく、「被災者の生活の安定に寄与する」ことを目的としているためです。そうなると、建物を建て直すためには、新たにローンを組む必要も出てくるかもしれません。返済金額によっては、ローンが残っていると新しくローンを組むことができないこともありますので、別な方法を考える必要はありそうです。『支払いができない場合はどうすれば良いのか』

通常、ローン内容は「リスケジュール」といって、ローン期間を延ばすなどして、月々の支払いを変えてもらうことができます。これは震災の場合も有効で、今回は各省庁から金融機関に対し、できる限りの支払猶予や変更などを受けるように要請しています。ですが、職場がなくなったりして今までの収入を維持できないなど、別な理由でまったく支払いができないという場合の対応は、残念ながら簡単ではありません。通常の場合は「個人再生」といって、法律家に間に立ってもらい、返済の条件を変更してもらうなどの方策をとるか、裁判所に「自己破産」を申し立てて支払いを「免責」してもらう方法も有効です。この震災の場合でも同様の手続きが必要になる方もいらっしゃるでしょう。

現状で特別な方策は、先に述べた支払猶予や延期といった方法しかなく、建て直すには二重のローンとなってしまう現状に対し、日本弁護士連合会には数多くの相談が寄せられているそうです。それを受けて同会などでは、近く政府に対して被災者のローンを免除する立法を要望するといった動きもあります。今までの経験上なかった災害だけに、今後の政府の動きも見ていく必要があるでしょう。住宅の修繕、新築をするなら

現在、各界からさまざまな支援策や特別扱いなどが出ていますので、最大限活用していくことが良いかと思います。すぐに動くことも必要ですが、まずは情報収集にも時間を割いてみたほうが良いでしょう。しかしながら、どんな支援が使えて何が使えないのかを一つひとつ確認していくのは大変なことだと思います。そういった際には、信頼できる資金面でのアドバイザーに依頼することも近道なのかもしれません。人それぞれ状況は違いますので、トータルな内容を個別に相談していけるようなファイナンシャルプランナー(FP)などを探してみると良いと思います。

- 屋根編

-

屋根は、住宅の外観を装い、そして守る、重要な部分。風や雪、雨などに常にさらされているからこそ、日常の維持管理やお手入れの方法、万が一の対処法を知っておくことが住まいを守ることにもつながります。ここでは、金属屋根と瓦屋根に関してのよくある質問を取り上げています。

※高所作業をともなう点検・再塗装・補修工事は、ご自身では絶対に行わないでください。

高所作業による落下事故やけがの原因となります。Q 建てる前に気をつけることは?

A 金属屋根は工法により最低勾配が決められています。最低勾配以下での使用は、室内へ雨水が浸入する恐れがありますので避けてください。万一、最低勾配以下で使用する場合の仕様などについては業者にご相談ください。

Q 金属屋根の点検について、どんなチェックが必要?

A 金属屋根の素材が塗装鋼板の場合、再塗装することにより、屋根の使用期間を延ばすことができます。以下の点に注意して点検し、いずれかが認められた場合は、再塗装することをおすすめします。

- 屋根および水切りの加工部の変色(白っぽくなる)

- 塗装面の部分的なふくれ・はがれ

- 部分的な錆の発生(白錆、赤錆)

- 役物部分の塗膜のふくれ、はがれの発生

これらが認められない場合でも、表面にチョーキング(白亜化)が発生していれば、再塗装時期は近いと考えられます。

※チョーキング:塗膜が劣化し、表面が白い粉(チョーク)をふいたような状態に変化すること。Q 金属屋根の防水は?

A 金属屋根の標準的な構法(「鋼板製屋根構法標準」・メーカーの標準仕様など)による防水性能は、過去の降雨量を前提としております。屋根面からの雨水の浸入は、風の影響も無視できません。金属屋根の耐風性能は、荷重条件に対応して屋根仕様を変更することで確保できるシステムになっています。強風地域での仕様決定に際しては、特に注意が必要です。また、金属屋根も他の屋根葺き材と同様に、風圧力などの条件によって屋根材裏面への多少の雨水の浸入は避けられない場合があります。浸入した雨水が速やかに排出されるような仕様としてください。

Q 金属屋根の維持管理についての注意点は?

A 屋根外部については、変形・へこみ・浮き上がりが生じていたり、錆の発生やゴミ・異物の堆積が見られる場合、加えてビスの緩みやコーキング・シーリングの劣化、水溜り(跡)に気をつけてください。特に天窓や煙突などの屋根上の開口部の周囲や、TVアンテナ・太陽熱温水器などの支持部箇所、水滴落下部(階段、バルコニー下、載荷物下、ひさし下)に注意してください。屋根の内部については水じみや明かり漏れや漏気、異常な音がすることがないか確認してください。さらに、といの変形やはずれ、排水口のゴミ・枯葉などにも注意が必要です。

Q 瓦について。新築する時の屋根の安全基準ができたそうだけれど、その内容は、どのようなもの?

A「ガイドライン工法」のことです。平成10年(1998年)、建築基準法が改正され、災害に強い家づくりが決められました。新築から10年間建築工事会社に、家の品質保証を義務づける「住宅品質確保促進法(品確法・平成12年施行)」なども、建築基準法改正の主要な柱の一つになっています。この改正を受けて、瓦メーカーの全国組織である全国陶器瓦工業組合連合会、屋根工事の全国組織(社)全日本瓦工事業連盟、独立行政法人建築研究所など、屋根に関する民間団体が一致協力して設定した基準が「ガイドライン工法」です。ガイドライン工法は、台風や強風時にも飛ばない瓦屋根、阪神大震災クラスの大きな揺れにも決して落ちることのない強い瓦屋根という厳しい基準を設定して、「災害に強い家づくり」を行うものです。したがって、今後これらの組織に加盟している会社で新築を行えば、台風や地震の時でも安心してお過ごしいただけるようになりました。

Q 瓦屋根は、屋根材の中で最も耐用年数が長いとか。古いお寺やお城の屋根を見ると納得だけど、一体何年ぐらい持つの?

また、新築してから何年ぐらいの保証があるの?A 地域の気候風土によって多少の違いはありますが、瓦はほとんどメンテナンスなしに(もちろん割れなどの補修は必要です)、最低30年は大丈夫です。製品によって、色あせのような劣化は若干見られますが、機能(性能)的には、何の問題もありません。色の塗り替えをしないと機能が落ちてしまう他素材に比べ、瓦の優位性は揺るぎません。もちろん、メンテナンスいらずとはいえ、長い間には、瓦がズレたり、割れたりということがありますので、専門の工事屋さんにチェックしてもらう気遣いが必要です。ちなみに、新築の場合、住宅性能表示制度(品確法 ※1)を利用すると、10年間は保証されます。

※1 www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkakuhou/point01.htmQ 瓦屋根は地震に弱いし重量も重いので、軽い素材がお薦めというのは、本当?

A 全く根拠のないそうした話が流布しているのは本当に残念です。とくに阪神大震災以降、地震と瓦のイメージがセットになって流されるようになったため、裏に何か意図的なものがあるのではないか、と疑いをかけるメーカーも出ているほどです。阪神大震災の時、たしかに北淡地域の瓦葺屋根の倒壊した映像が、1日何十回も繰り返し放映されました。このため、地震と瓦屋根のイメージが視聴者の記憶に強く刻まれるようになったのは不思議ではありません。しかし、ビクともしなかった、それ以外の数多くの瓦屋根の映像は、ほとんど話題にもなりませんでした。テレビ報道は、センセーショナルな映像を好みますが、メーカーの立場から言わせてもらえば、冷静で客観的な報道とはいいがたいと考えています。愛知県陶器瓦工業組合などでは、瓦屋根の安全性向上のために、繰り返し科学的なテストを繰り返し、すぐれた結果を残しています。現在では、ガイドライン工法を推奨しています。

Q 瓦屋根をリフォームする時には、「『瓦屋根診断技士』に相談するといい」とのこと。そういう人はどこに居るの?

また診断してもらうと、費用はどれくらいかかる?A 屋根工事は、本来極めて高い施工技術・技能を必要とする仕事です。したがって、国でもすぐれた技能の持ち主に資格を与えています。

- 厚生労働省・国家資格:かわらぶき技能士(一定の実務経験年数の上に、学科と実技の国家試験に合格した者)

- 瓦屋根工事技士と瓦屋根診断技士は、国交省所管の公益法人(社)全日本瓦工事業連盟(全瓦連)が、上記の両資格を併せ持つ、高い技術、技能を持つ工事技術者に与える資格ですから、わが国では、最も信頼できるプロフェッショナルな資格ともいえます。有資格者がどこにいるかは、全瓦連加盟会員に直接お尋ねください。また診断費用は、地域や診断士のいる工事店によっていろいろですので、これも直接お尋ねください。

Q 屋根の修復工事を瓦業者に依頼する時の注意点は?

A 以下の点に注意して依頼してください。

- 会社名、住所、連絡先、担当者などを聞く。

- 見積書を提出してもらう。

- 納得してから仕事を依頼する。

- 復旧工事には、ガイドライン工法でお願いしますと言ってください。(平成12年建築基準法の改訂により、業界はガイドラインを作成し、ガイドラインに従った施工を行っており、今回の東日本大震災においても、ガイドライン工法で施工した屋根は、被害が少ないとの報告があります。)

- ブルーシート掛けにも費用はかかります。

協力/全日本瓦工事業連盟

- 外装材編

-

住まいを包む素材としてもっとも面積が広いのが外装材。現在では種類もさまざまで、そのためのトラブルや対処方法も異なります。しかし、屋根や基礎にくらべて、ちょっとした異常が目視でわかりやすい部分でもあります。

※高所作業をともなう点検・再塗装・補修工事は、ご自身では絶対に行わないでください。

高所作業による落下事故やけがの原因となります。Q 金属系・窯業系サイディングの清掃方法は?

A サイディング表面における塗装やシーリングは永久的なものではなく、適切な維持管理がされないまま放置すると、サイディングのみならず建物自体の寿命を縮める結果になりかねません。

- [1] まず水洗いにより、ちり汚れなどを洗い落としてください。

- [2] 表面の汚れを除去し、柔らかな布やスポンジで十分に洗い流してください。

- [3] 水洗いでとれない汚れなどは、中性洗剤(1~2%の水溶液)で軽く洗い流してください。

- [4] 最後に乾いた布で水分を拭き取ってください。

Q アルミサイディングなのに表面に赤錆が付着。

A 本来アルミには赤錆は発生しませんが、これはもらい錆というもので、サイディング表面に風などで付着した鉄粉が雨水の影響を受けて、赤錆となったものです。いったん発生した錆は落とすことが難しいので早めに柔らかい布で拭くか消しゴムで擦ることで、除去可能な場合があります。

Q サイディングを留め付けている釘が浮いてきた。

A 建物の揺れなどにより釘が浮いてくる場合があります。専門工事業者へ依頼し、下地の有無を確認後、もとの釘の周辺にステンレス木ねじなどで留め付けてください。留め直し後、釘頭は補修塗料で補修してください。

Q エアコンの屋外機からホースを屋内へ引き込むために壁面に穴を開けたいのだが、防水性は損なわれないか?

A 透湿防水紙が破れたまま施工すると雨水浸入のおそれがあります。穴を開けた部分から入りますので、工事の際には十分にシーリングや防水テープで防水処理をしてください。

Q 外壁の点検、どんなところをチェックしたらいい?

A以下のような変化が見られた場合は再塗装または、張り替え・パテ材充填・打ち替えの必要があります。専門工事業者に依頼してください。

- [1] 塗装面に、変色・退色、落ちなくなった汚れ、カビ、コケ、藻、白化(さわると手に白い粉がつく)、塗膜の亀裂、剥離が目立つようになっている。

- [2] サイディングが破損している、または釘(ビス)部にヒビ割れが発生している。

- [3] シーリング材の接着部に、ハズレ、ヒビ割れなどが発生している。

- [4] 板金部材が錆びたり、剥がれてきている。

Q サイディング壁面に後付けで金具を付けたいのだけれど、材質は何でも構わないの?

A 鉄製の釘を使用すると異種金属間での電位差が生じて、アルミなどは鉄に負けて腐蝕してしまう電食反応という現象が発生する場合があります。電食反応防止のために、ステンレス製の釘、またはビスを使ってください。

Q 金属サイディング表面塗膜の擦り傷や、かき傷の補修方法は?

A 補修する場合は、専用の塗料で最小面積を補修してください。本体塗膜と耐候性に違いが生じて、時間の経過と共に変色が生じる事もあります。

- 内装材編

-

室内のイメージを左右し彩る内装材。床や壁、天井さらには仕上げ用の塗料など、面積が大きい分、トラブルも起こりやすい場所です。日頃のお手入れから心がけ、美しさと清潔さを保ちましょう。

Q 日常のお手入れ方法は?

A

●ビニルクロスの場合

吸湿性がないため、シミやホコリには強く、手あかや油汚れには比較的弱いのが特徴です。それぞれ汚れに対する日頃のお手入れとしては、手あかには中性洗剤で水拭きし、汚れが取れたら、水で固く絞ったぞうきんで仕上げ拭きをしてください。油のシミはベンジンで押さえるようにして拭き取ります。表面に凹凸がついたクロスの場合は、ぞうきんよりも古いブラシが威力を発揮します。タバコのヤニには中性洗剤を水で薄めたものに、アンモニアを少量含ませて拭くと効果があります。アンモニアの量は水に対して5%程度。これに、燃料用アルコールを2~3%入れると、より効果的です。後の水拭きを忘れずに。洗剤の強力なものを使うと、変色の恐れがありますので、目立たない所で一度試してからにしましょう。子どもの落書きの場合、鉛筆なら消しゴムで、クレヨンやクレパスなら中性洗剤の原液を布につけて拭き取ります。ひどい汚れの場合は、その部分だけ、洗剤をスプレーして、台所用ラップで10~15分くらい覆った後拭くときれいになります。最後には水拭きを忘れずに! また、シミは、増えたり広がるのを防ぐことが大切。輪ジミにならないように注意しましょう。そのためにはシミのまわりに水をスプレーしてしめらせてからカット綿に除光液をつけて、叩くようにして拭き取ります。シミが取れたら水でかたく絞ったぞうきんで拭き、乾かします。部分的にはがれてしまった場合、接着剤(木工ボンドなど)で補修可能です。そのままにしておくと大きなハガレになってしまうのでお早めに。補修した時にはみ出した接着剤がクロスの表面に付着したままだとホコリが付きやすいので、きれいな布で取っておきましょう。●織物、紙クロスの場合

織物クロスはビニルクロスのように水拭きはできません。全体のホコリは丸ブラシをつけた電気掃除機を壁にあてて取り除きます。手足が触れる汚れやすい部分は洋服ブラシを使ってタテ・ヨコにブラッシングし、仕上げは掃除機で。目につく汚れには、アイロンをかけて汚れをほぐした後、湯でかたく絞った布に中性洗剤をつけて、ポンポンと叩き整えます。紙クロスは撥水加工が施してあるものもありますが、基本的に、シミのもとになるので水拭きは厳禁です。手あかなどの汚れは消しゴムを使ってこすり取るように落としましょう。Q カビが発生してしまった。

A 発生が表面からの場合、早期の場合は表面の汚れおとしと同じ対応で除去が可能です。予防策としては湿気のこもり、結露を防ぎ、ほこりの付着を少なくするために掃除・通気・換気をまめに行うのが効果的です。下地から発生した場合は張り替えが必要となります。しっかりと原因を究明して対策しないと再度カビの発生が予想されますので、専門業者に相談されることをおすすめいたします。

Q 内装材(壁のクロスなど)のはがれやキズ、やぶれはどうしたらいい?

A 空気中の水分の影響をうけやすい「壁紙のジョイント」や「入角などの継ぎ目」直接水分にふれやすい「脱衣洗面・トイレ」などは注意が必要です。はがれは早めに補修することで処理が容易になりますので、見つけたら専用の接着剤をはがれた箇所にぬって張り付けます。しかし、壁紙の表面についたキズや破れはメンテナンスの方法がありません。家具の般出入の際には、養生シートをつけるなど、特に注意をするよう心がけてください。

- 窓編

-

家の内外デザインはもちろん、性能面にも大きな影響を与えるのが窓です。景色を取り込んだり、光を導いたり、新鮮な空気をいれるためにも、窓のトラブルは避けたいところ。ちょっとでもその仕組みやお手入れ方法を知っておきたいものです。

※高所作業をともなう点検・再塗装・補修工事は、ご自身では絶対に行わないでください。

高所作業による落下事故やけがの原因となります。※機器により対応方法が異なる場合があります。詳しくはお使いのメーカーにお問い合わせください。

Q 最近サッシがガタついて、すき間風が入ってくる。

自分で調整できる?A ドライバーで戸車を調整!サッシ戸の建て付けの悪さは、ほとんどの場合、戸車やクレセント錠を調整することで解決できます。ドライバー1本でできるので、トライしてみましょう。

【戸車の調整ー引違いタイプの場合】

少し離れた所から戸全体をチェックし、開口部に狂いが生じていたら、戸車の高さを調整してください。

[1]サッシ戸の側面下にあるプッシュボタン(ないものもある)を一度外します。

[2]プッシュボタンの奥にある調整ネジを回し、高さを調整します。サッシを上げたい場合は右(時計まわり)に、サッシを下げたい場合は左(反時計まわり)に回してください。

[3]調整後、プッシュボタンを戻します。

※サッシ戸を上げたい場合は、サッシ戸の側面上部にある「はずれ止め」を表示ラベルに従ってゆるめてから戸車の調整を行ってください。また、調整後は必ず「はずれ止め」を上げ、ネジを締めてください。【クレセント錠の調整】

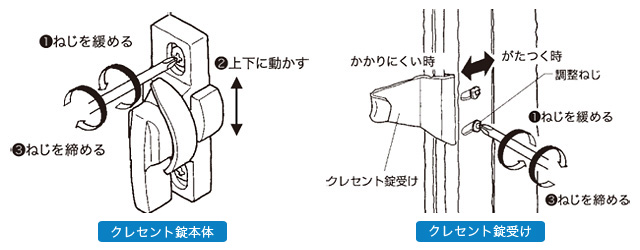

クレセント錠がかかりにくかったり、かかってもサッシがガタつくようなら、クレセント錠本体と受けの部分を調整してください。

[1]ドライバーで調整ネジをゆるめると、クレセント錠本体は上下に、受けの部分は左右に動きます。

[2]かかりやすい位置に合わせ、ネジをしっかり締めてください。

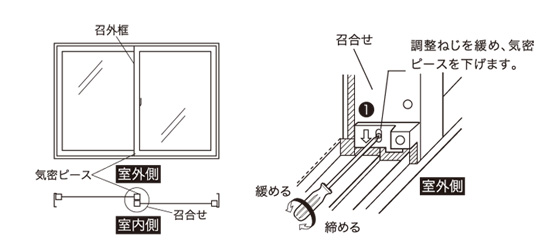

【気密ピースの調整ー引違いタイプの場合】

戸車を調整した後、気密性を保つために、召し合わせ(サッシ戸が重なる部分)下の気密ピースを下げて、枠とのすき間を発生させないように調整してください。

[1]ドライバーで調整ネジをゆるめ、気密ピースを下げます。

[2]枠とのすき間をなくした後、調整ネジを締めます。

※気密ピースは室内側、室外側サッシ戸の両方を下げてください。【現在販売中の代表的な商品の調整方法】

[1]ドライバーで「はずれ止め部品」の調整ネジをゆるめます。

[2]開閉に支障がない程度に「はずれ止め部品」を上げます。

[3]調整ネジをしっかり締めて固定します。

※調整方法は貼付してある表示ラベル等でご確認ください。Q 樹脂製商品のお手入れ方法を知りたい。

A 断熱商品には性能を高めるため、枠および障子が樹脂で作られているものがあります。樹脂の中でも特に酸、アルカリに対して強い材質を選択していますが、長く快適に使用していただくために、樹脂製商品に対して注意すべき点があります。

【お掃除はなるべくマメに】

樹脂製商品の場合、レール部分にたまった砂やゴミをそのままにして使用を続けると、傷の原因となりますので、なるべくこまめなお手入れをおすすめします。【お手入れ方法】

[1]表面についた砂やほこりをていねいに取り除きます。隅の清掃は歯ブラシを利用すると便利です。

[2]水でぬらした柔らかい布又はスポンジで全体の汚れを拭き取ります。特に汚れがひどい場合は、中性洗剤で汚れを落とし、そのあと水洗いします。

[3]最後に、かたく絞った柔らかい布又はスポンジで全体を拭き取ります。【お手入れのご注意】

[1]洗浄剤や薬品は、中性のものを使用してください。酸性薬品、アルカリ性薬品、塩素系薬品及びアルコール以外の有機溶剤は樹脂部材を溶かしたり、表面と塗装のはがれを引き起こしますので絶対に使用しないでください。

[2]お手入れの際には柔らかい布又はスポンジなどを使い、ワイヤーブラシやサンドペーパーのご使用はさけてください。

[3]樹脂製品にストーブ、ドライヤー、アイロンなどを近づけたり、接触させないでください。

[4]マジックインクや塗料が付着すると落ちなくなりますのでご注意ください。Q アルミサッシは、どのようにお手入れすればいい?

A アルミサッシの枠は比較的腐食しにくい材質ですが、長い間放置しておくと、湿気や付着物の影響で腐食が発生することもあります。ツヤ消しタイプなら、中性洗剤を使って、やわらかい布かスポンジで定期的にお掃除すれば、汚れは簡単に落ちます。また、ホワイトのツヤありタイプの場合、汚れを落とした後、自動車用のホワイト専用ワックスで磨くと効果的。ワックスの成分がアルミ表面をカバーしてツヤや光沢がよみがえるだけでなく、汚れもつきにくくなります。ワックスは、研磨剤が入っていないか、少ないものを使ってください。

Q 合わせガラスと網入りガラスではガラス破りに対してどちらが強い?

A ひとことで言えば、合わせガラスの方がガラス破りに強いです。合わせガラスには、ガラスとガラスの間に中間膜(15mil=0.38mm)として樹脂をはさんでおり、一般的な単板ガラスに比べ、ガラス破りに抵抗力を発揮します。ちなみに防犯合わせガラスは、中間膜を30mil(0.76mm)以上とすることにより、耐貫通性を高め、「こじ破り」、「打ち破り」に対して防犯性を高めたガラスです。一方、網入りガラスの網は、火災等で火炎によるガラス割れが生じても、ガラスが崩れ落ちたり、穴が開いたりするのを防ぐためのものであり、合わせガラスのような防犯効果は期待出来ません。

Q ガラスが割れた時、交換はどこに頼めばいい?

A お使いの商品をご確認のうえ、お買い求めの工務店様か販売店様にご相談ください。

Q 電動シャッターなど、ウインドウ系電動商品の停電時の使用方法および注意事項について教えて。

A 電動シャッターや他のウインドウ系の電動商品には、非常用の操作が可能なものもありますが、基本的に、停電が予定されている時間には、窓は閉じたまま(電動シャッターは開けたまま)にして動かさないでいただくのがよいかと思います。停電時の使用方法および注意事項についてはメーカーの資料をご参照ください。

Q サッシなどの商品を安全に使うための注意すべきポイントは?

A お手入れなどのためにガラス窓をはずした後、再び窓枠に取り付けた時は、表示ラベルに従ってはずれ止め部品を必ずかけてください。また、ご使用中、はずれ止め部品がずれることがあります。時々点検してください。はずれ止め部品が正しくかかっていないと、ガラス窓が窓枠からはずれて落下し、人身事故や物損事故につながるおそれがあります。

- 水まわり編

-

トイレやキッチンなど暮らしの中で欠かせない水まわりの設備。少しの対処方法を知っておくことが、少しでも生活に必要な機能を回復させる鍵になるかもしれません。ここでは主にトイレや水まわり機器についてのQ&Aをご紹介します。

※機器により対応方法が異なる場合があります。詳しくはお使いのメーカーにお問い合わせください。

Q 断水時の便器洗浄方法は?

A 断水時間中は水を使用できなくなり、通常の便器洗浄が出来なくなります。そのような場合には、バケツなどに水をくみ、直接便器内へ流すことで、便器洗浄が可能です。

【洗浄方法】

[1]温水洗浄便座のコンセントを抜いてください。

[2]便座・便ふたを上げてください。

[3]バケツ1杯(8L程度)の水を、水飛びに注意しながらボウル面に一気に流し込み、さらに静かに3~4Lの水を注いでください。ただし、この水量では便器の汚物を排出する事ができても、排水管の途中に汚物が停滞することがありますので2~3回に一度は、多めの水(10~12L)を流してください。【注意事項】

- 建物内の排水管や外部の下水管、地域の下水インフラが損傷している場合には水を流すことができませんのでご注意ください。

- 温水洗浄便座のコンセントを抜くことで、オート洗浄やオート開閉機能も「オフ」にすることができ、問題なくバケツ洗浄することができます。

- バケツ1杯(8L程度)の水でうまく汚物が流れない時には、便器への流し込みをより早く(短い時間で一気に)して手順[3]を行なってください。

- バケツで水を運ぶ時、便器へ水を流す時など、床にこぼれないよう十分お気をつけください。

- タンクへ直接水を入れることは避けてください。タンク内の水だけでは洗浄水量が不足するため、洗浄不良や詰りの原因になることがあります。風呂の残り水など使用される場合は、水中の髪の毛などがタンク内部の部品にひっかかってしまうことなどもあります。また、商品によってはタンクのまわりに電気部品があるため、水かかりにより故障の原因となることもあります。

- タンクレス(水道直圧式)便器は、水道の水圧を利用して便器洗浄するため、水道事業体が一時的な給水制限(水道管の圧力制限)などを実施した時も、水圧不足により、便器洗浄が正常に作動しないことが考えられます。(便器洗浄ボタンを押しても緩やかに水が流れるだけで、汚物が排出されない)その場合にも、断水時と同様の方法でバケツ洗浄してください。

- 一部のタンクレス(水道直圧式)便器は、電気的に制御して便器洗浄しているため、停電時にも便器洗浄できなくなります。その場合も断水時と同様の方法でバケツ洗浄してください。

Q 給水制限などによる水圧不足時のタンクレス(水道直圧式)便器の便座洗浄方法は?

A タンクレス(水道直圧式)便器は、水道の水圧を利用して便器洗浄するため、渇水対策などにて水道事業体が一時的な給水制限(水道管の圧力制限)などを実施されますと、水圧不足により、便器洗浄が正常に作動しないことが考えられます。(便器洗浄ボタンを押しても緩やかに水が流れるだけで、汚物が排出されない)そのような場合には、バケツ等に水をくみ、直接便器内へ流すことで、一時的に便器洗浄が可能です。

【洗浄方法】

[1]温水洗浄便座などのコンセントを抜いてください。

[2]便座・便ふたを上げてください。

[3]バケツ1杯(8L程度)の水を、水飛びに注意しながらボウル面に一気に流し込み、さらに静かに3~4Lの水を注いでください。ただし、この水量では便器の汚物を排出する事ができても、排水管の途中に汚物が停滞することがありますので2~3回に一度は、多めの水(10~12L)を流してください。Q 給湯器(ガス・石油・電気)で浴槽にためている水を断水時に追い焚きできる?(給水制限や断水時の対応)

A できません。運転後に給湯器が停止してしまう可能性があります。

Q 緊急時の水まわり対応方法は?

A まずは、落ち着きましょう。突然パイプが外れてしまった、裂けてしまった、タンクが壊れたなど、 大量の水が流れ出てお客さまの手に負えないトラブルが発生した場合は、まず水道の元栓を閉めます。止水栓には、故障時に水を止める役割と、水勢を調節する役割があります。トイレなどの修理をするとき、うっかり閉め忘れると、作業中にタンクから水があふれて大変です。止水栓はマイナスドライバーで右(時計まわり)にまわすと閉まります。タンクまわりに止水栓が見当たらない場合は、家屋全体の元栓で閉めます。元栓は水道メーターの近くに付いていますが、場所や形は種類や新旧によって違います。いずれも右にまわすと閉まります。また、止水栓が固くて回らない場合は、無理をせずに家屋全体の元栓で閉めます(無理に回そうとすると、配管を折ってしまう可能性があります)。

Q 自動水栓の停電時の対応方法は?

A 一部の製品については停電時はご使用いただけません。また、ほとんどの機種において、吐水中に停電となった場合につきましては、停電すると同時にバルブの開閉を閉めとしますので、次の通電時に通常使用が可能となります。吐水が停止しない場合には、止水栓を閉めてください。

Q 小型電気温水器は停電した場合、どのように復帰させればいい?

A 小型電気温水器は基本的に停電復帰後は自動で停電前の状態に戻りますので、改めて操作の必要はありません。ただし、省エネモード付きの機種に関しては、停電後6週間程度で内蔵電池が切れるため、設定がリセットされます。取扱説明書に従い、温度設定をしなおしてください。

- 太陽光発電編

-

枯渇する心配がなく、CO2の発生もないことから注目を浴びる太陽光発電。まだまだ馴染みの少ないエネルギー源ですが、今後住宅を考えるときには導入を検討する方も多いのではないでしょうか。環境にも優しいその仕組み。知っておいて、損はないでしょう。

※高所作業をともなう点検・再塗装・補修工事は、ご自身では絶対に行わないでください。

高所作業による落下事故やけがの原因となります。

※機器により対応方法が異なる場合があります。詳しくはお使いのメーカーにお問い合わせください。Q 太陽電池ってなに?

A 太陽光発電システムの中心になっているのが、太陽電池です。太陽電池は、太陽の光エネルギーを吸収して直接電気に変えるエネルギー変換器。シリコンなどの半導体で作られており、この半導体に光が当たると、日射強度に比例して発電します。「電池」という名前がついていますが、電気をためる機能はありません。ちなみに、太陽光発電は英語ではPhotovoltaic(PV)と呼ばれています。

Q 太陽光発電でつくるのはお湯?

A いいえ、違います。電気をつくります。 太陽エネルギーの利用方法には、大きく分けて2種類あります。 一つが、太陽の熱を集めて給湯や暖房に利用する「太陽熱利用」。太陽熱温水器などがよく知られています。 もう一つが、太陽の光で電気をつくる「太陽光発電」です。太陽光発電は、自宅の屋根などに太陽電池を設置し、太陽光を電気エネルギーに変えて発電します。発電した電気は、家庭の電力として、照明機器や家電製品などに使うことができます。

Q 太陽光発電で、家庭で使う電気を全部まかなえる?

A 3kWシステムなら、55%程度まかなえる計算です。

太陽電池容量1kWシステム当たりの年間発電量は約1000kWh(※1)。一世帯当たりの年間総消費電力量は5500kWh/年なので(※2)、3kWシステムを設置すれば、55%程度を太陽光発電でまかなえる計算になります。

※1 東京地区で太陽電池を水平に対して30度傾け、真南に向けて設置した場合の計算例です。 地域や太陽電池の方位、傾斜角度により発電量が変わります。

※2 省エネルギーセンターホームページQ どんな機器を設置するの。屋根に載せても大丈夫?

A 太陽電池モジュールやパワーコンディショナなどの機器を設置します。屋根に設置するのは太陽電池モジュールのみで、通常の屋根の設備なら大丈夫です。屋根に架台を取り付け、その上に「太陽電池モジュール」を設置します。太陽電池で発電した直流電力を交流電力に変換する「パワーコンディショナ」は、屋内あるいは屋外の壁面に取り付けます。3kWシステムの場合、太陽電池モジュールの設置面積は約20~30㎡で、重さは架台などの設置部材を含めて300~450㎏程度です。ほとんどの場合、問題はありませんが、家によっては屋根の補強が必要であったり、荷重に耐えられず設置できない場合もありますので、各販売業者の営業窓口にてご相談ください。

Q 設置するのにいくらくらいかかるの?

A 価格は、各販売業者の営業窓口にお問い合わせください。 太陽光発電システムを設置するには、機器一式、設置架台、電気・設置工事費等の費用がかかります。

これらの費用は、設置条件(新築、既築)やモジュールのタイプ(屋根置き型、屋根材型)、あるいは屋根材の種類や形状、面積などによって異なりますので、各販売業者の営業窓口にお問い合わせください。なお、平成19年度の住宅用太陽光発電システム平均設置価格(機器・工事費込み)については、新エネルギー財団より、1kW当たりの平均価格が69.6万円であるとの調査報告があります。Q 機器の寿命は?

A 太陽電池モジュールは20年以上、パワーコンディショナは10~15年と言われています。 表面が強化ガラスで保護されているモジュールの場合、寿命は20年以上と言われています。また、太陽光発電システムには、駆動部分がないので、他の発電システムに比べて長寿命でメンテナンスも簡単です。「ホコリが付いて、発電能力が落ちるのでは?」との懸念もありますが、たいていの場合、汚れは雨によって自然に流れます。何年かに一度、業者に定期点検を依頼すれば安心ですね。なお、パワーコンディショナは10~15年が寿命と言われているので、設置後10年に一度点検し、必要に応じて取り替えてください。

Q 停電時にも電気は使える?

A 非常用のコンセントとしては使えます。

停電時にはパワーコンディショナの運転は停止しますが、自立運転機能付きパワーコンディショナを使用している場合であれば、手動切り換えにより自立運転した場合、昼間天気が良ければある程度の電気を使用することができます。Q 設置に補助はないの?

A 国や地方自治体によって様々な支援制度があります。平成23年度の国の住宅用太陽光発電設置に対する補助金は、1kWあたり4.8万円です。太陽光発電協会内に組織された、太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)で補助金申請を受け付けています。制度内容や申請条件、申請手続き等詳しくはJ-PECホームページ(※3)をご覧ください。

※3 J-PEC ホームページ www.j-pec.or.jp/Q 太陽電池パネルが震災で壊れた場合の対処方法は?

A 設置されていた太陽電池パネルが震災で破壊され、家屋などのがれきと共に堆積しているような場合でも、太陽電池パネルに太陽の光が当たっている時は、発電している可能性があり、素手などで触れると感電をする場合があります。太陽電池パネルが震災で破壊された家屋に残っている場合、あるいは、破壊されて屋根から外れてがれきとなって堆積している場合は、次の手順で対処してください。

[1] 素手でさわらないこと。

[2] 救助及び復旧作業等で壊れた太陽電池パネルに触れる場合は、乾いた軍手やゴム手袋など絶縁性のある手袋をしてください。

[3] 複数の太陽電池パネルがケーブルでつながっている場合は、ケーブルのコネクターを抜くか、切断してください。可能であれば、太陽電池パネルに光が当たらないように段ボールや板などで覆いをするか、裏返しにしてください。

[4] 可能であれば、ケーブルの切断面の中の銅線がむき出しにならないようにビニールテープなどを巻いてください。

[5] 太陽電池パネルを廃棄場に運ぶ際には、念のため、ガラスを金づちなどで細かく破砕してください。なお、太陽電池パネルの構成部材は、以下の通りです。

半強化ガラス(厚み約3㎜)、セル(シリコンの板、10〜15㎝角、厚み0.2〜0.4㎜、銀電極、半田、銅箔など)、透明樹脂、白樹脂シート、金属枠(主にアルミ)、配線材、樹脂箱など。

[6] 夜間や日没後の日射のない時の作業は、太陽電池パネルが発電していませんが、作業内容は、日射のある時の作業と同じにしてください。協力/太陽光発電協会

- エアコン編

-

暖房や冷房に使われるエアコン。震災時だけでなく、日頃から節電を心がけつつ有効活用できる使い方を知っておきたいものです。ちょっとした知識が省エネでエコな使い方につながります。

※機器により対応方法が異なる場合があります。詳しくはお使いのメーカーにお問い合わせください

Q エアコンのしくみについて教えて。

A 冷える原理:注射を受ける前に、アルコールで消毒すると、その部分がヒヤッと感じます。これはアルコールが蒸発をする時、皮膚から熱を奪うためです。また、真夏になると庭で「打ち水」をしている風景を見受けますが、これは、まいた水が蒸発する時に、地面や周囲の空気から熱を奪う、つまり 、水の蒸発熱を利用した、一種の冷房手段なのです。このように液体が気体になること、すなわち蒸発により周囲の物体から奪う熱のことを蒸発熱といい、エアコンはこの原理を応用したものです。エアコンは、低温でも非常に蒸発しやすい液体を使用しており、この液体を「冷媒」といいます。

冷房・暖房のしくみ:冷房は、部屋の中の熱を「冷媒」が集め、その熱をポンプのようにくみ上げて、外へ出しています。部屋の中の暖かい熱が外に運ばれることにより、涼しくなります。暖房は、冷房とは反対で、外の空気の熱を「冷媒」が集めて、部屋の中へ運びます。外の熱が部屋の中にくみ上げられて、暖かくなります。これをヒートポンプと呼んでいます。そのためエアコンは、「冷媒」を連続的に循環させるための心臓部となる圧縮機、放熱・吸熱の役目をする熱交換器と呼ばれるもの等で構成されています。Q 停電時にコンセントを抜いたほうがいい?

A 抜く必要はありませんが、停電が事前にわかる場合は、安全のため運転を停止していただくことをお勧めします。

Q 停電時はどういう状態で止まるの?再運転の方法は?

A 運転中に停電した場合、室内機の上下風向板(商品により可動パネルも)が開いた状態で停止します。停電復帰後は、上下風向板(商品により可動パネルも)が閉じ、停止状態になります。運転を再開する場合は、通常通りリモコンの運転ボタンを押して運転してください。

Q より省エネに使うにはどうすればいい?

A 以下の方法が有効です。

[1] 暖めすぎ、冷やしすぎにならないよう、こまめに温度調節を。例えば暖房時は1℃低め、冷房時は1℃高めでそれぞれ約10%も省エネになります。

[2] フィルターの目づまりは、暖冷房効果を弱めます。2週間に1回はぜひ清掃を。例えばフィルター清掃をせずにゴミやホコリ等がつまると、約5~10%の電気のムダ使いになります。

[3] タイマーを活用して必要な時間だけ運転しましょう。電気のムダが省けます。

[4] 室外機の吹き出し口に障害物があると、暖冷房効果を弱め、電気のムダになります。

[5] 外気が入ると暖冷房効果が悪くなり、電気のムダにつながります。窓や戸の開閉は少なめに。Q 暖房運転を停止しても室外機が運転しているけど故障?

A 次の運転の時にすばやく立ち上げるため、暖房運転を停止すると、マイコンが室外機の霜付き状態をチェックし、霜が付いていたら除霜運転を行います。故障ではありません。尚、除霜運転は自動的に停止します。

Q 暖房や冷房運転時、室外機から白い煙が出るけど大丈夫?

A 暖房の場合、運転が正常にできて白煙が出るとき、異臭がしないようであれば、過熱などの故障によるものではありません。空気中の水分が霧状になって白煙のように見えるものです。これは、寒い朝、吐き出す息が白くなるのと同じ現象です。暖房運転で、外気温度が低下してきて、室外機の熱交換器の温度が0℃以下になるような場合、熱交換器に霜が付着してきます。霜が多量に付着すると暖房能力が低下し室内の暖まりが悪くなるので、霜を溶かすため除霜運転を行います。除霜運転が終了し暖房運転に復帰する時、室外機熱交換器によって暖められた高湿度の空気が、室外ファンにより吐き出され、低温の外気と接触すると霧が発生し白煙のように見える場合があります。また、冷房の場合に運転が正常にでき、白煙が出るとき、異臭がしないようであれば、過熱などの故障によるものではありません。飲食店の厨房や家庭の台所など、高湿度の場所で冷房運転をすると、室内機から出る冷風により高湿度の空気が急速に冷やされるので、霧状の白煙となって見える場合があります。

Q 室内機や室外機から音がするけど故障?

A 室内機から「ポコポコ」という音がする場合、気密性の良いお部屋では、エアコンのドレンホース内の空気が吸引され、露受皿の排水口に溜まっている除湿水が逆流し、ポコポコ音が発生する場合がありエアコン本体の故障ではありません。これは、レンジフードや換気扇を使用された時など、室内が負圧状態となり発生する場合と、室外側が強風などにより外気圧が高くなり発生する場合が考えられます。このような場合は、ドレンホースの先端に逆流を防止する「ドレンタンク」を接続してください。詳しくは最寄りの販売店にご相談ください。また、室外機から「シュルシュル」「サー」「ボコボコ」「ブシュー」という音がするのは、冷媒が配管の中を流れる音や流れの方向を切り換える時の弁の音です。故障ではありません。

Q エアコンを運転すると外気が取り込まれるの?

A 排気や給気といった換気機能がついていない機種は室内機と室外機を冷媒配管でつないで冷媒(代替フロン)を循環させて空調を行っており、外気を取り込んではおりません。

※メーカーにより異なる場合がありますので、お使いのメーカーにご確認ください。 - 給湯器編

-

ガス、石油、電気などさまざまな熱源でお湯を沸かす給湯器にはたくさんの種類があります。ここでは主なQ&Aをご紹介していますが、ご家庭で使用している機器の特性をよく知っておくと、いざというときに慌てずに行動できそうです。

※機器により対応方法が異なる場合があります。詳しくはお使いのメーカーにお問い合わせください

Q 地震を想定した場合の給湯器の安全な使い方は?

A どの給湯器も、壁掛けタイプでは固定の強度、据置タイプでは転倒防止の措置をしっかりと行ってください。また、機器や排気の付近に燃えやすいものを置かないようにしてください。

Q 震災のことを考えて商品を選択するポイントは?

A いろいろなパターン、考え方がありますが、例えば「給湯」「追焚」「暖房」がセットになっている商品(1台3役タイプなど)は、日々の生活には使い勝手が良くても、いざ震災で壊れてしまった時のことを考えると、1台1役を3台設置するなど別々の商品を設置したほうが良いという考え方もあります。

Q 停電の際、注意すべきことは?

A1 停電すると、時計や温度設定などが初期設定に戻る場合があります。停電復帰後に使用する場合は、再度設定をしなおしてください。機種によっては時刻のズレにより夜間時間帯に通電がなされない場合があります。

A2 突然の停電で機器が停止した場合、機器の不具合につながる可能性があります。計画停電等で停電時間が分かっている場合は、事前に運転スイッチを切りましょう。また、冬期の場合は凍結防止機能が動きませんので、水抜きをして凍結を予防してください。

Q 地震の後でお湯が出なくなった時は?

A 機器にもよりますが、本体が揺れを感知して自動停止していると考えられるので、地震による機器の損傷等がないかを確認し、異常がなければリモコンの運転スイッチを「切」にし、再度「入」にしてください。

Q 給湯器が凍結。どうすればいい?

A 凍結した場合は運転スイッチを切り、気温上昇により自然に解けるまで待つのが無難です。給湯栓から正常に水が出るようになってから運転を開始してください。確認しないで運転すると機器が破損することがあります。

Q 断水時に電気温水器等の貯湯タンクの湯水は使える?

A 地震などの災害による断水時にはタンク内の湯水を非常用の生活用水として使えます。ただし飲用は避けてください。断水復旧後は、にごった水が出る可能性がありますので、電気給湯器の「給水止水栓」を閉じて、台所や洗面所の水側の蛇口(混合水栓の場合は水側の水栓)を開き、水の汚れ、空気がなくなったことを確認してから、電気給湯器の給水止水栓を開けてお湯を使用してください。

Q 貯湯タンクのお手入れ方法は?

A いつもキレイなお湯を使用するために、年に2〜3回、タンクのお手入れをおすすめします。手順は次の通り。

[1]漏電しゃ断器付ブレーカーを「OFF」にする

[2]給湯器の専用止水栓を閉じる

[3]逃がし弁を開く

[4]排水栓を約1〜2分間開く

[5]排水栓を閉じる

[6]逃がし弁を閉じる

[7]給湯器の専用止水栓を開く

[8]漏電しゃ断器付ブレーカーを「ON」にする

ただし、メーカーによりお手入れの手順や仕様が異なる場合がありますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。また、お手入れの際、配管やお湯に手を触れると火傷の危険がありますので、購入した販売店などにご相談することをおすすめします。Q 貯湯タンクやヒートポンプユニットから水漏れがあるのは異常?

A 以下については正常な動作であり、異常ではありません。これ以外の現象が起きている場合は、販売店やメーカーにご連絡ください。

・貯湯タンク…沸き上げ運転時は、貯湯タンクユニット内の水の温度が上昇して膨張します。この膨張分が排水されます。

・ヒートポンプユニット…ヒートポンプユニット底面からは大気中の熱を吸収するときに、結露した水が出てきます。また、沸き上げ運転中はヒートポンプユニットの背面が霜で白くなることがあります。Q 貯湯タンクにたまったお湯は、どのくらいの期間放置しておいても大丈夫?

A 電源が入っていれば、1ヵ月程度は使用できます。電源が入っていない場合で、2週間程度放置する場合には水を入れ替えてください。

Q 長期不在のとき、貯湯タンクの水はそのままでもいい?

A 2週間以上不在にする時は、タンク内の水質が変わる可能性がありますので、タンク内の水を排出してください。

Q 地震によってガス給湯器からガスが漏れたり、火災になる心配は?

A ガス機器は使用中に火が消えると、立ち消え安全装置などの安全装置が作動して機器内のガス弁が閉じますので、ガス機器からガスが漏れることはありません。ただし、接続部でガスが漏れる場合がありますので、機器が損傷したり、ガス臭いときはガスの元栓を閉めてください。

Q 一度水に浸かったガス機器をそのまま使ってもいい?

A たとえ火が点いたとしても、内部の配管の詰まりや、ガス漏れ、電子部品が故障している恐れがあります。使用前に、必ず専門家による点検を受けてください。

Q 地震発生後、点火しないのはなぜ?

A ガス給湯器の場合、ガスの供給がストップしていることなどが考えられます。ガス事業者にご相談ください。

Q 石油給湯器で灯油が使用中に切れてタンクに継ぎ足したのに火がつかない時は?

A 油配管中に空気が入ると、油が流れにくくなります。給油後にリモコンの運転スイッチを入・切し、1〜2度運転してください。着火しない場合は、何度もリセットを繰り返すと危険ですので、販売店やメーカーへご連絡ください。

協力/コロナ、仙台市ガス局、長府製作所、パロマ、リンナイ

- 石油暖房機編

-

石油暖房機は燃焼器具であることを認識し、火災や換気に気をつけながら正しく使用するのが大切。電気を必要としない「石油ストーブ」は停電時にも活躍します。

※機器により対応方法が異なる場合があります。詳しくはお使いのメーカーにお問い合わせください

Q 設置の際に気をつけることは?

A 石油燃焼機器の設置は、使用する地域の火災予防条例や機器メーカーの設置条件に従って、しっかりと固定されるように設置しましょう。

Q 屋外の灯油タンクと燃焼機器はできるだけ近くに配置したほうがいい?

A 取扱説明書等に記載されている離隔距離が確保されていることが前提ですが、一般的には機器とタンクの距離は短いほうがトラブルの可能性が低くなります。ただし、タンクと機器の落差など、他にも考慮しなければならない事柄があり一概にはいえません。

Q 震災後、再使用する前に気をつけることは?

A 排気管が外れていないか、油漏れがないかなどの確認が必要ですが、簡単でしかも確実にチェックする方法がないため、メーカーや専門業者に点検してもらいましょう。また、津波等により水に浸かってしまった機器は、たとえ乾燥させたとしても部品の電気的ショートや破損、腐食等により正常に動作しない可能性がありますので、必ず専門家の点検を受けてください。

Q 地震の影響でFFストーブが壊れたり、ホースが損傷したりすることは?

A ストーブが転倒したりモノがぶつかって破損することもあれば、振動や衝撃によって内部の精密部品が壊れることもあります。ホースも一定以上の負荷が加わると損傷を受ける場合があります。

Q 停電時に使用できる暖房はあるの?

A 石油芯上下式ストーブは電気がなくても暖房できますので1台用意しておくと良いでしょう。ただし、このタイプのストーブは排気ガスが室内に出て空気が汚れるため、1時間に1〜2回程度、窓などを開けて換気する必要があります。換気が不十分な場所で使用すると、一酸化炭素中毒になる恐れがありますので十分に注意し、取扱説明書に記載されている注意事項を守って使用しましょう。

Q 地震で「対震自動消火装置」が作動。解除の方法は?

A 現在販売されている石油燃焼機器は、対震自動消火装置が搭載されています。大きな揺れの地震が発生した場合、油の供給をストップさせる装置で、メーカーごとに解除の方法は異なりますので、メーカーや販売店に問い合わせてください。

Q しばらく使っていなかったカートリッジタンク式の石油ファンヒーターを使うときの注意事項は?

A 燃料が本体やカートリッジタンク内に残っている場合、燃料が変質している恐れがあり、そのまま使用すると機器の故障につながる可能性があります。また、長期にわたり使用していなかった場合は正常に動くかどうかの確認をしたほうが安心です。燃料の状態も含めて、メーカーあるいは専門業者の点検を受けることをおすすめします。

協力/サンポット、トヨトミ

- ガスストーブ編

-

石油と同様に、ガスストーブも燃焼器具です。火災や換気など、取り扱いには十分に注意し、元栓やマイコンメーター(ガスメーター)の扱いはあらかじめ確認しておきたいものです。

※機器により対応方法が異なる場合があります。詳しくはお使いのメーカーにお問い合わせください

Q ガスストーブを使用する時の注意点は?

A 使用中は、30分に1回、1分程度換気をしてください。換気が不十分だと一酸化炭素中毒が起こる恐れがあり、最悪の場合には死に至ることがあります。もし、使用しているストーブに不完全燃焼防止装置が付いていないのであれば、不完全燃焼防止装置付きの機器に取り替えることをおすすめします。

Q 地震を想定した場合の安全な使い方は?

A 赤外線ストーブのように裸火があるタイプは、落下物に火が着く可能性があるので、普段から周りに燃えやすいものを置かないように心がけてください。

Q 地震が起きたときに気をつけることは?

A 震度5弱程度以上の地震を感知すると、マイコンメーター(ガスメーター)が自動的にガスを遮断します。大きく揺れているときに、あわてて消火しようとして火傷をする場合がありますので、無理をせず、揺れがおさまってからガス機器の火を消し、ガス栓を閉めてください。地震後に再使用する前には必ずガス臭くないかを確認し、ガス臭くなければ使用を再開できます。再使用時にガスが出ないときは、マイコンメーター(ガスメーター)の復帰手順に従って操作をしてください。復帰しない場合はガスが供給されていない可能性がありますので、ガス事業者に問い合わせてください。

Q ガス臭いときは?

A 火気使用は厳禁です。加えて、換気扇や電灯などの電気器具も、スイッチを入れたときの火花がガスに引火し、爆発する恐れがあります。窓や戸を大きくあけ、ガス栓、メーターガス栓を閉めたあと、すぐにガス事業者へ連絡してください。

Q 暖房機が転倒した際に火災になる恐れは?

A 近年のガスストーブ、ガスファンヒーターは、転倒すると自動的に火が消える「転倒時消火装置」や、ガスを自動的に止めて運転を停止する「転倒時ガス遮断装置」などの安心機能が備わっています。ただし、接続部からのガス漏れ等の心配もありますので、ガス栓を閉めることをおすすめします。また、近くに燃えやすいものを置かないでください。

Q 点検が必要なのは、どんなとき?

A 例えば、金網が変形していてススが出たり、赤熱ムラができているとき、イヤな臭いがする場合などは、直ちに使用を中止して購入店やメーカーに連絡してください。

協力/仙台市ガス局、リンナイ

- 薪ストーブ編

-

揺れる炎が人のこころをも温めてくれる薪ストーブ。木を燃料とする薪ストーブは、ライフラインが断たれても暖房や調理に活躍してくれる頼もしい存在です。震災後は、ストーブ本体だけでなく煙突への配慮も忘れずに。

※製品により対応方法が異なる場合があります。詳しくはお使いのメーカーにお問い合わせください

Q 住宅設計時に考慮しておくことは?

A 薪ストーブは、煙突内の空気の上昇気流によって薪の燃える・燃えないが決まるため、煙突をどう立ち上げるかといった設計が非常に重要です。まずは住宅の設計時に薪ストーブの専門販売店に相談をし、煙突設計も含めたプランニングをおすすめします。

Q ストーブのサイズを選ぶ基準は?

A 薪ストーブはある程度(例えば7〜8割)の強さで焚いて初めて煙の2次燃焼が促され、効率的な運転に入ります。ですから大きなストーブを常に弱火で焚くと2次燃焼状態にならず、煙が増え、薪の消費も増えてしまい非効率です。あくまでも室内の大きさに合った適切なサイズを選ぶ必要があります。

Q 内装規制について教えて。

A 不燃材で仕上げた部屋でない場合は、「内装規制」といって、ストーブ周りの炉壁(遮熱壁)の範囲を大きくとらなければなりません。この炉壁の範囲はストーブの大きさ、面積、熱量といった要因によって変わります。多くのメーカーはそれぞれのストーブにおける遮熱壁の大きさと離隔を表した図を用意しているので、ご確認ください。

Q 地震の揺れによる本体への見えない損傷は起こる?

A そもそもが頑丈な鉄の箱ですので、本体自体、あるいは内部が地震の揺れによって被る被害はほとんどありません。特に重量のある鋳鉄製においてはあり得ないと言っていいでしょう。万が一、外側の鋳物パネルにヒビが入るなどの損傷があった場合でも、とりあえずは使用できますし、そこから火が噴くなどの心配はありません。

Q すぐに火を消すことができる?

A 残念ながら電気器具のように、たちどころに消すことができるような構造にはなっていません。基本的にはある程度(150㎏前後)重量のあるストーブであれば、例えば今回のような震度7の地震においても、倒れたという話はほとんど聞きません。ですが、常に扉をしっかりと閉じた状態で運転するようにしてください。

Q 地震後に再度火を入れる時に注意することは?

A 煙突が途中で外れていないかを確認する必要があります。通常運転時の煙の温度は100〜200℃あり、煙突の途中から煙が外部に漏れると大変危険です。特に屋根裏、小屋裏など、外からは見えない部分の煙突の接続を含めて確認の上、再使用してください。

Q 煙突にすぐススがたまるのはなぜ?

A1 湿った薪・建築廃材(合板や防腐処理された木材)などを使用すると、ススがたまりやすくなります。十分に乾燥した薪をご使用ください。

A2 煙突の曲がりが多かったり横引きが長いと、ススがたまりやすくなって、スムーズな排気が行われなくなります。また、煙道内火災の原因になりますので、煙突掃除は定期的に行ってください。

Q 煙突掃除は自分でできる?

A 最近は室内のシングル煙突部分にスライド式の煙突を入れる設計が主流です。この部分をずらして空いた部分から煙突ブラシを入れることができますので、多くの方がご自身で掃除しています。ただ、一番汚れるのはトップの部分ですので、何年かに一度は屋根に上る必要があります。この場合は業者に依頼するほうが安心です。

Q メンテナンスは自分でできる?

A ストーブの灰の掃除、消耗品であるガスケットの交換、その他簡単な部品の交換はご自身でも可能です。シーズン終了後、一度灰をきれいにして、ガスケット、火室内の部品などを点検してください。

Q メンテナンスを業者に依頼できる?

A 基本的に煙突、ストーブを取り付けた販売店がメンテナンスまで責任を持って行います。ですから、設計段階から販売店に相談をし、取り付け後のアフターメンテナンス体制までしっかり整っているかなどを確認しながら、お付き合いしていくことが大切です。

Q 薪が燃えにくい時は、どうしたらいい?

A1 薪は十分に乾燥していますか? 薪は少なくとも1年以上乾燥させたものをご使用ください。

A2 空気取込口を絞りすぎていませんか? 空気が十分に取り込めるよう、エアーコントロールレバーを調節してみてください。

A3 煙突が詰まっていませんか? 煙突の詰まり具合は、使用頻度、煙突の設置状況、薪の状態によって異なります。煙道内火災の予防もかねて、煙突掃除は定期的に行いましょう。

A4 はじめから太い薪をくべていませんか? 焚き付け用には細く割った薪を使います。太い薪は、火が元気に燃えだしてから足してください。

A5 部屋が負圧の状態になっていませんか? 時々窓を開けて、室内に十分な空気を取り込んでください。

A6 ストーブ付近で換気扇が回っていませんか? 気密性の高い住宅では、着火の際などの低燃焼時に、屋内のどこかで換気扇が回っていると、空気の逆流が起こって、煙突から空気を取り込んでしまうことがあります。このような場合は、換気扇を回すタイミングをずらすか、近くの窓を開けて部屋に空気を取り込むようにしてください。

A7 お使いのストーブが触媒式の場合、ダンパーを閉じるのが早いことが原因として考えられます。ダンパーは、焚き始めから30分ほど経って、火が安定して燃えはじめたところで閉めてください。

協力/ダッチウエストジャパン

- ガステーブル編

-

コンロ使用中に地震が来たら、誰もが慌ててしまうことでしょう。火を扱っているからこそ落ち着いて行動できるように、いざというときの対処方法をあらかじめ確認しておきましょう。

※製品により対応方法が異なる場合があります。詳しくはお使いのメーカーにお問い合わせください

Q 地震の際、ガスコンロは安全に停止する?

A コンロ自体は自動停止しないものがほとんどですが、一部のビルトインコンロには震度約4以上の揺れを感知すると自動的に消火する「感震停止機能」を備えたものもあります。なお、震度5弱程度以上になるとマイコンメーター(ガスメーター)が自動的にガスを遮断しますので安全です。そのため大きく揺れているときは無理をせず、揺れがおさまってから火を消し、ガス栓を閉めてください。地震後は、ガス臭くなければ使用を再開できます。ガスが出ないときは、マイコンメーター(ガスメーター)の復帰手順に従って操作をしてください。復帰しない場合はガスが供給されていない可能性がありますので、ガス事業者に問い合わせてください。

Q ガス臭いときは?

A 火気使用は厳禁です。加えて、換気扇や電灯などの電気器具も、スイッチを入れたときの火花がガスに引火し、爆発する恐れがあります。窓や戸を大きくあけ、ガス栓、メーターガス栓を閉めたあと、すぐにガス事業者に連絡してください。

Q 地震発生後、ガスが使用できるのにコンロが点火しないときは?

A1 念のためガス栓を閉めて点火操作をし、スパークして(パチパチと火花を出して)いるかの確認をしてください。スパークしていなければ、電池の設置状況の確認や交換、またはコンロ受皿の設置がうまくなされていないことが考えられます。それでも改善されない場合はメーカーに修理を依頼してください。

A2 地震とは直接関係ありませんが、最近のコンロは電池の力で安全装置を見張っています。電池が消耗してくると、点火はしても、操作ボタンから手を離すと消火することがありますので、一度、新品の電池と交換してください。

A3 揺れ方によってはガスコンロが動いてしまい、ゴムホースをはさみこんでしまう場合があります。ゴムホースがつぶれていないかを確認してください。

Q 停電時にも使用できるガス機器は?

A 電気を使用しているものは停電時に使用できませんが、コンロやガス炊飯器(炊くだけのもの)など、電池を使用するタイプや「カチッ」という圧電式点火のタイプは使用可能です。

Q 地震を想定した時のガスコンロの安全な使い方は?

A 普段から燃えやすいものがコンロの上に落下しないように、物の置き場所に注意してください。

Q 地震を想定した時、どんなタイプのコンロがいい?

A 大きな揺れによる散乱防止のためには、システムキッチン用ガスコンロ(ビルトインタイプのコンロ)の設置がいいでしょう。ゴムホース接続タイプの卓上コンロであれば、ゴムホースのゆとりをあまりとらずに設置すると、飛散防止につながります。

協力/仙台市ガス局、パロマ、リンナイ

- IHクッキングヒーター編

-

IHクッキングヒーターは火を使わないからといって、危険が全くないわけではありません。火傷や火災の防止に役立つQ&Aをピックアップしましたが、これがすべてではありません。取扱説明書の記載事項は必ず守りましょう。

※製品により対応方法が異なる場合があります。詳しくはお使いのメーカーにお問い合わせください

Q 使える鍋に制約があるの?

A 鍋の材質や鍋底の形状などによって、使える鍋と使えない鍋があります。陶磁器(土鍋など)、直火用焼き網は、たとえIHで使えると表示しているものでも使わないでください。

Q トッププレートの上に物を置いてもいいの?

A IHクッキングヒーターに限ったことではありませんが、カセットコンロ・ボンベなどは加熱すると破裂する可能性があります。より安全に使用するためには、普段からトッププレートの上に調理器具以外のものを置かないようにしておくとよいでしょう。

Q 揚げもの調理をする場合に気をつけなくてはならないことは?

A 油は炎がなくても発火する場合がありますので、揚げもの調理の際は次の事柄に注意して使用してください。

●揚げもの調理中はそばを離れないでください。

●鍋底が変形したものは使わないでください。

●油は取扱説明書に記載している油量の範囲で調理してください。

●油煙が多く出たときには電源を切ってください。

●鍋はIHヒーターの中央に置いてください。

また、炒めもの・焼きものなどの使用する油の量が少ない調理でも、場合によっては油温が急激に上がり、発火する可能性があります。より安全に使用するためにも、調理中はそばを離れないようにし、加熱しすぎないように火力をこまめに調節しましょう。Q 停電が起きたときに気をつけることは?

A 調理中に停電した場合、「高温注意」表示が出なくてもトッププレートやオーブン(グリル)ドアなどが熱くなっていますので、火傷には十分注意してください。

Q 停電時・停電復帰後の電源の状態や各種設定はどうなる?

A 通電中に停電した場合は主電源が切れ、停電復帰後、自動的に電源は入りません。また、タイマー調理、オーブン(グリル)調理中などに停電すると加熱は停止し、設定していた情報は解除されますので、停電復帰後に加熱する場合は、操作を最初からやり直してください。一方、ラジエントヒーターロック、チャイルドロックは、停電復帰後も設定は解除されません。

Q トッププレートは割れたりしない?

A 通常の使用では割れることはありませんが、強い衝撃を与えたりすると、割れることがあります。例えば、大掃除のときなどに誤ってトッププレート上に重量物を落としてしまったり、膝をついてしまうと割れる可能性がありますので、注意しましょう。また、お手入れの際にサンドペーパーや金属製のたわしで長時間こすると傷がついてしまいます。お手入れ方法は取扱説明書などに記載されていますので、参考にしてください。

住まいのチェックリストIHクッキングヒーター編アップしました! 今回で最終回です!